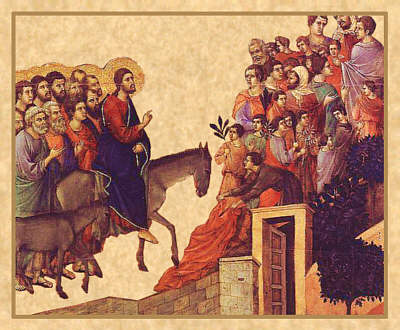

Dimanche des Rameaux

(Cycle A)

Is

50,4-7

Ph 2,6-11

Mt

26,14-27,66

La liturgie de la parole de ce dimanche, nous invite à

contempler le mystère de Jésus qui dans sa condition humaine “ Mais s’anéantit

lui-même, prenant la condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes.

S’étant comporté comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la

mort sur une croix” (Ph. 2,7-8). L’événement de la passion et de la mort du

Seigneur, raconté et médité dans l’évangile de Matthieu, en effet, constitue aujourd’hui

le centre de la liturgie. Les deux périscopes qui précèdent le récit

évangélique nous placent dans la juste perspective de la lecture et nous offre

une clé d’interprétation.

La première lecture

(Is 50,4-7) est tirée du troisième des quatre cantiques

du mystérieux “ serviteur du Seigneur” de Deutéroisaie (cf. Is 42,1-4; 49,1-7;

52,13-53,12). Plusieurs interprétations ont été faite sur cette demande de

l’éthiopien à Philipe, se trouvant tous deux sur le chemin qui porte de

Jérusalem à Gaza: “De qui est cette prophétie, du prophète même ou d’un

autre?”. Certains auteurs pensent que le serviteur désigne le peuple d’Israël

ou une partie du peuple fidèle au serviteur de Dieu; les autres l’identifient

avec Jérémie souffrant sous le pouvoir du roi des Perses Cirons (cf 45,1); il

ne manque pas ceux qui voient dans ce cantique plusieurs serviteurs (Israël, le

reste fidèle, le prophète, etc). Dans les premières communautés chrétiennes ces

cantiques du Serviteur souffrant étaient appliqués à Jésus (cf. Mt 8,17;12,18-21;

Lc 22,37; Hch 8,32-33) et certains des grands traits de ces cantiques

s’appliquent au baptême et à la transfiguration du Seigneur. Mais aussi la

figure du Serviteur souffrant est utilisée pour parler d’Israël (Lc 1,54) ou

des disciples de Jésus (Mt 5,14.16.39; Hch 14,37; 26,17-18).

Quelque soit le cas, la figure du serviteur, est en réalité, une ébauche de Jésus-Messie qui, comme le prophète, non pas seulement annonce la parole aux abattus (Is 50,4), mais il est la Parole divine même au milieu des hommes. Le serviteur n’est pas seulement l’homme de la parole mais aussi l’homme de douleur. L’un des ses traits plus typiques, est la souffrance: il est frappé aux épaules comme un idiot, lui qui est, le sage par excellence, porte-voix de la parole; on l’entoure des mépris (insultes, des salives, arrache la barbe). Mais lui ne résiste pas au contraire il affronte avec conscience la douleur, se confiant à la protection de Dieu, dans une sécurité totale. La souffrance acquiert un sens nouveau en rapport avec la tradition, c’est la conséquence de son ministère et, paradoxalement, la preuve de son élection divine.

La deuxième lecture

(Phi 2,6-11) est un hymne poétique probablement

d’origine liturgique, même si sont possibles

d’autres analyses à ce sujet. On peut le diviser en deux strophes: (1)

2,6-8: l’humiliation du Christ et (II) 2,9-11: exaltation du Christ. La Paques

du Christ est présentée de façon nouvelle et originale à travers un mouvement

ascensionnel qui va depuis l’humiliation vers l’exaltation. L’hymne nous permet

de contempler la double figure de la Paques, faite de douleur et de gloire,

d’humiliation et de salut.

Le mystère de la passion-mort de Jésus est

l’anéantissement, “condition d’esclave”, effacement de Dieu: Le Christ, tout en

étant de “condition divine” (Ph 2,6), “ a pris la condition d’esclave et s’est

fait semblable aux hommes” (Ph 2,7;cf.2 Co 8,9). La mort sur la croix, en

effet, était l’expression suprême de l’humiliation dans le monde romain: c’est

la mort typique de l’esclave et de l’étranger. Contemporainement la

passion-mort de Jésus est un risque positif, un triomphe, une résurrection et

une glorification, salut et le “nom

divin dans la deuxième strophe de l’hymne met de façon manifeste que

l’exaltation est la réponse de Dieu à l’humiliation librement acceptée par le

Christ obéissant au Père jusqu’à la fin (2,9: pour cela Dieu l’a exalté”). Dieu

exalte son Christ (cf.3,14;8,28;12,32;Hc 2,33;5,31), à travers l’action

symbolique de la donation d’un non, un nom personnel (Jésus) qui dans son

l’humiliation jusqu’à la dans ce “titre” qui exprime la nouvelle condition du

Christ glorifié au-dessus de tous les êtres. La confirmation de ce titre ne se

réalise pas dans l’intimité avec Dieu mais au contraire en public et a comme objectif

que Jésus soit connu comme Seigneur, le Christ, qui exprime sa gloire et sa

souveraineté divine. L’obéissance du Messie-Jésus, vécu avec l’absolu liberté,

est le chemin de l’homme nouveau.

L’évangile de ce

dimanche est constitué du récit de la passion selon saint Marc (14,1-15,47). De quatre évangélistes, Marc semble être

celui qui nous raconte avec une plus grande objectivité le faits, la réalité de

la mort de Jésus sur la croix. C’est pas qu’il manque de profondeur

théologique, mais sa théologie est dans le sens que il recueille dans le

scandale de la croix la plus grande révélation de Jésus. Marc cherche de nous

faire accepter ce scandale parce que c’est seulement sur la croix que Jésus se

révèle ce qu’il est vraiment, “Le Fils de Dieu” (15,39). C’est pas pour rien

que quelqu’un à définie l’évangile tout entier de Marc est une “ apologie de la

croix”.

Dès le début de son

évangile, Marc proclame Jésus Messie (le Christ) et le Fils de Dieu (1,1). Tout

l’évangile est entendu pour faire découvrir aux premier disciples qui est Jésus

de Nazareth. Jésus lui-même refuse de dire ce qu’il est et interdit aux démons

de manifester son identité (1,25). Pierre proclame Messie (8,29), mais sa

conception de Messie ne correspond pas à ce qu’est Jésus (8,31-33). C’est

seulement à l’heure suprême de la passion que Jésus se déclare ouvertement le

Messie (14,62), le Fils de l’homme et Roi des Juifs (15,2). A présente il n’a

plus aucun risque d’être malentendu. Personne pensera qu’il s’agit de

révélation de pouvoir politique, à présent qu’on le voit condamné à la mort de

la croix. En effet, c’est seulement à ce moment, dans son anéantissement

complet sur la croix que Jésus peut être reconnu et proclamé pour ce qu’il est

vraiment, le Fils de Dieu (15,39).

Le récit commence avec l’intention des grands prêtres et

des scribes pour “ se saisir de Jésus au moyen d’une ruse” (14,1). L’occasion

propice se présente quand Juda se rend chez eux pour livrer Jésus” (14,1). Dans

ces deux affirmations claires de l’intention de tuer Jésus se trouve la scène

de l’onction de Jésus par une femme pendant la scène de Béthanie (14,3-9).

Jésus est conscient de ce qu’on est entrain de préparer pour lui et accueille

le geste de cette femme comme une anticipation de sa sépulture (14,8).

Après

avoir achevé les préparatifs nécessaires (14,12-16), ce qui donnent encore une

foi de plus le sens du fait que Jésus va en l’encontre de quelque chose

préparée avant et qu’il connaît assez bien, Jésus se met à table avec les douze

pour célébrer la pâques (14,17-25). C’est significatif que Marc place la scène

dans laquelle Jésus se donne à ses

disciples comme pain et sang rependu (14,22-24) entre l’annonce de la trahison

de Juda (14,18-21) et celui du reniement de Pierre (14,27-31).

La scène du Gethsémani (14,14,32-51), est toute centrée

sur la tristesse et la peur que Jésus éprouve devant la mort, elle s’ouvre avec

le besoin que Jésus sens de la compagnie et du soutient de siens ( 14,33) et se

conclut avec l’abandon de Jésus de la part de tous (14,50-51). Jésus,

complètement seul, après avoir accepter de boire le calice qui lui a été

présenté de la part du Père (14,36), il part de sa propre volonté à la

rencontre le traite ( en grec la parole traite est un participe du verbe

“livrer”; donc le traite est celui qui livre, une parole dense en signification

que l’on trouve neuf fois dans le récit). Jésus est pleinement lucide; il sait

que “est arrivée l’heure” (14,41). La scène du procès devant le sanhédrin

(14,53.55-65) est mise en parallèle avec celle du reniement de Pierre

(14,54.66-72). Pendant que Jésus déclare- pour l’unique fois dans tout

l’évangile- qu’il est le Messie, comme l’avait proclamait Pierre avant (8,29),

Pierre à présent nie d’être disciple parce que pour le moment il ne peut pas

accepter un Messie crucifié (voir 8,31-33). Dans le sanhédrin la déclaration de

Jésus suscite le scandale et “tous disent qu’il était le roi de mort”.

Dans ce procès romain (15,1-15) est placé au centre le

verbe “livrer” ; le sanhédrin livre Jésus à Pilate (15,1) et Pilate le livre

parce qu’il soit crucifié (15,15). Pendant ce procès Jésus se reconnaît comme

le roi des juifs. Dans le récit de l’exécution nous pouvons distingué six

moments successifs: le chemin vers Golgotha (15,21-23), la crucifixion

(15,24-28); le sanhédrin livre Jésus à Pilate (15,1) et Pilate le livre parce

qu’il soit crucifié (15,15). Pendant ce procès Jésus se reconnaît comme le roi

des juifs . Dans le récit de l’exécution nous pouvons distingué six moments

successifs: le chemin vers Golgotha (15,21-23), la crucifixion (15,24-28), la

mort (15,33-37), les répercutions de la mort de Jésus (15,38-39), la présence

des femmes (25,40-41).

Le récit de la sépulture

du corps de Jésus (15,42-47) indique la continuité entre la mort et la

résurrection. D’une part Marc parle du corps de Jésus (15,45; en grec ptome)

pour mettre en relief la réalité de sa mort; d’une autre part l’attente du

règne de Dieu (15,43) et les femmes qui étaient présentes à observer là où

était déposé Jésus (15,47). Ce sont ces mêmes femmes qui le matin de Pâques

découvriront la tombe vide et recevront les premières l’annonce de la

résurrection (16,1-6).